Il simbolo di due miti

Nel 1945, il Tenente Pilota Pierre Clostermann, asso francese della Seconda Guerra Mondiale, scrisse nelle sue memorie, dal titolo “Le grand Cirque” (La grande Giostra): “Sento la paura atroce che mi toglie il respiro. Il combattimento aereo contro la caccia nemica mi ha lasciato sempre calmo, salvo i primi tempi, mentre invece la contraerea… Mi si contrae lo stomaco fino a darmi la nausea, ma il vantaggio del monoposto è che si può morire di paura, senza che nessuno se ne accorga”.

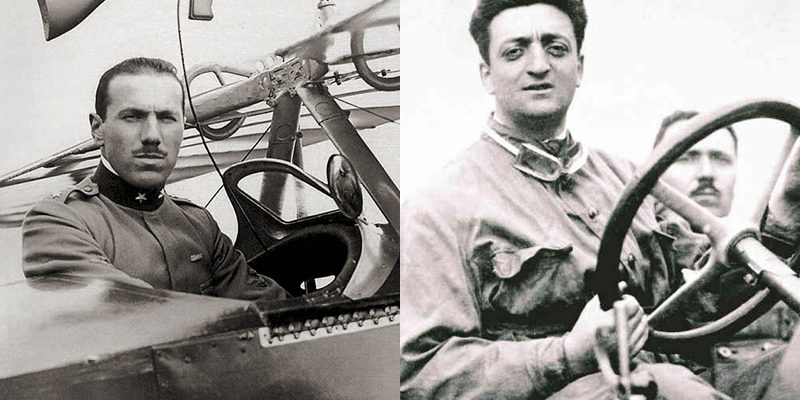

Forse simili pensieri dominavano, ad ogni missione, anche la mente del Maggiore del 2° Reggimento di Cavalleria “Piemonte Reale”, Francesco Baracca, nato a Lugo di Romagna il 9 maggio 1888, eroe dell’Aviazione Italiana (da poco nata come una “Specialità” del Regio Esercito), Medaglia d’Argento al Valor Militare e Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria, con 34 vittorie “spuntate” sulla fusoliera del suo biplano. Forse simili pensieri dominarono la sua mente anche in quel tardo pomeriggio del 19 giugno 1918, nel momento di alzarsi in volo, per la quarta volta in quella stessa giornata, affiancato solo dal velivolo del Tenente Franco Osnago, poco più che un esordiente, per dirigersi verso il Montello, quella strana collina di terra rossa che si eleva poco oltre i trecento metri, isolata e ben definita a sud dell’attuale corso del Fiume Piave, tra Nervesa e Montebelluna.

Quel giorno, a terra, le armate austro-ungariche erano impegnate nel disperato tentativo di sfondare il fronte italiano, in quell’ultima imponente offensiva della Grande Guerra, lanciata dall’esercito imperiale e passata alla storia come “La battaglia del Solstizio”.

Le nostre truppe stavano resistendo con tenacia, anche se sottoposte ad una fortissima pressione. Avevano, però, urgente bisogno di tutto l’aiuto possibile, compreso quello dell’arma aerea. Il Maggiore Baracca era lì per quello. Doveva attaccare l’artiglieria prima e la fanteria poi, nell’intento di fiaccarne le forze, numericamente e psicologicamente, sfidando la contraerea nemica anche se, quella austriaca del 1918 non era certamente quella tedesca del 1945, dotata di cannoncini automatici “FlaK” da 37 mm. e di cannoni “FlaK” da 88 mm., con sofisticati congegni di mira. Era costituita soltanto da mitragliatrici e fucili, con l’ausilio di qualche cannone leggero, adattato al nuovo ruolo e con puntamento a vista.

Anche il biplano “SPAD S.VII” dell’asso italiano, costruito in legno e tela, che poteva volare ad una velocità massima di 200 Km/h, era ben lontano dall’assomigliare all’”HAWKER TEMPEST” di Clostermann, dotato invece di blindature, in grado di raggiungere i 700 Km/h ed al top della tecnologia tra i monoplani con motore a scoppio.

La paura dei due aviatori era, dunque, molto probabilmente la stessa. Scrivono Luca e Alessandro Goldoni, nella loro biografia del pilota: “Mitragliare il nemico a terra significa puntare sull’obiettivo, in mezzo ad un inferno contraereo di traccianti, che per effetto ottico sembrano convergere tutti sui propri occhi e, soprattutto, significa pilotare un velivolo leggero senza un minimo di corazzature nella parte inferiore”.

Per di più, Baracca era stanco, come tutta la sua 91^ Squadriglia, soprannominata “La Squadriglia degli Assi”, impegnata in turni massacranti, sia in appoggio alle forze di terra, che nella conquista del dominio dell’aria contro l’aviazione austriaca. Controllare il cielo voleva dire poter eseguire ricognizioni sulle linee avversarie e far alzare, senza timore che fossero subito abbattuti, i palloni frenati che regolavano e dirigevano il tiro dell’artiglieria amica. Senza il fuoco più che preciso degli obici, era impossibile vincere, soprattutto nelle battaglie di quei tempi.

Baracca, comunque, non era solo stanco. Era nervoso ed amareggiato. Aveva, il giorno prima, subito il disappunto del Generale Luigi Bongiovanni, uno degli sconfitti di Caporetto (nominato, dopo la guerra, Comandante dell’Aviazione). Quest’ultimo aveva avuto da ridire sull’impiego della squadriglia e sembra (i resoconti non sono unanimi sull’argomento) che abbia pesantemente criticato l’impegno dei piloti.

Baracca, come raccontò lo storico Franco Bandini ne “Il Piave Mormorava”, citando alcune testimonianze oculari, all’inizio del suo ultimo volo, pilotò a scatti, come uno che non ce la faceva più. In ogni caso, raggiunto l’obiettivo, non esitò un solo attimo. Il suo “SPAD S. VII”, adorno del “Cavallino rampante nero”, stemma del “Piemonte Reale Cavalleria”, si lanciò in picchiata tra il fuoco nemico, ritmato da due inarrestabili ed inesauribili mitragliatrici. Riuscì, nonostante tutto, alla fine della discesa, a far impennare il suo biplano, dandogli, forse, la sensazione di essere uscito indenne, anche in quella circostanza. Ma non fu così. Il Tenente Osnago vide una lunga scia di fumo intenso allungarsi dal velivolo del suo comandante che, di lì a poco, scomparve dietro una cresta della collina, per non riapparire più.

Il corpo di Francesco Baracca fu ritrovato, accanto ai rottami carbonizzati del suo aereo, dopo quasi una settimana di affannose ricerche. Si presentava intatto. Solo una leggera ferita alla tempia. Il suo orologio era fermo sulle 18,45 e la pistola d’ordinanza non più nella fondina. Probabilmente fu colpito da una pallottola sparata da terra o da un velivolo avversario che, però, nessuno dichiarò di aver visto. Si pensò anche al suicidio, per evitare di morire tra le fiamme, una pratica assai frequente tra gli aviatori dell’epoca, senza l’ausilio di un paracadute e circondati da materiale infiammabile. Di un esame della pistola, per verificare se mancasse un colpo, non si ebbero mai notizie. Proprio perchè la tesi del suicidio non convinse mai abbastanza. In effetti, Baracca volava ad una quota troppo bassa per avere il tempo, una volta capito di non farcela, di impugnare l’arma e puntarsela alla tempia.

Il lutto, nell’Esercito e nell’opinione pubblica, fu davvero grande, come sempre quando muore un mito. Scrisse, sul “Corriere della Sera”, Guelfo Civinini, uno dei più quotati corrispondenti dal fronte del quotidiano milanese: “Era bello e forte come un atleta. Era gentile e fine come una fanciulla. Ed era Francesco Baracca, il campione invincibile della guerra aerea. Invincibile era, invitto è rimasto (…). Aviatore e Cavaliere, è caduto a 30 anni, come un fante tra i fanti, nel tumulto di una battaglia di fanteria. Con questa ultima gloria è scomparso dal suo gloriosissimo cielo”.

Retorica? Forse, ma, soprattutto, grande capacità dialettica da grande cronista. Senza ombra di dubbio, la commozione e l’emozione furono fortemente autentiche. Le esequie si svolsero il 26 giugno 1918, a Quinto di Treviso, alla presenza delle massime autorità civili e militari. L’elogio funebre venne declamato dal “Vate” d’Italia, Gabriele D’Annunzio, tenace ammiratore dell’eroico pilota.

Qualche anno dopo la sua morte, la Contessa Paolina de Biancoli, madre del valoroso combattente, consegnò il simbolo che aveva contraddistinto l’aeroplano di Francesco, temuto, combattuto ed onorato dal nemico, ad Enzo Ferrari, dicendogli: “Metta sulle sue macchine il Cavallino Rampante di mio figlio. Le porterà fortuna”.

Dal momento in cui comparve sulle Alfa Romeo della “Scuderia Ferrari”, il “cavallino” rimase sempre nero. Ferrari lo pose su di uno scudo dal fondo giallo canarino, per esaltare il colore della città di Modena. Il “Drake”, come venne ben presto ribattezzato, riferendosi ad una specie di mostro (di bravura sia chiaro!) nel realizzare imprese straordinarie o il “Commendatore”, uno dei soprannomi più usati e celebri per il fondatore del mito di Maranello, morto a 90 anni il 14 agosto 1988, fece esordire lo scudetto sulle sue vetture da corsa nel luglio del 1932, alla “24 Ore di Spa”, in Belgio. Non poteva esserci occasione più propizia: la gara vide il trionfo della vettura di Piero Taruffi e di Guido D’Ippolito. Dopo quella vittoria lo scudetto ha contrassegnato tutte le partecipazioni ufficiali della “Scuderia Ferrari”, dagli anni Trenta a oggi.

Il “Cavallino Rampante”, quello dell’Asso degli Assi della nostra Aeronautica Militare, quello di Francesco Baracca, che fermamente lo volle dipinto sul suo biplano in onore al Reggimento di appartenenza, non volò più, ma incominciò a correre, a correre forte, sempre più forte, offrendo a noi, dopo più di un secolo, la gioia e la fierezza di poterlo ammirare.